宋代士人茶饮生活,以俗为雅、以平常为道

中国的茶文化源远流长、博大精深。从神农氏以茶入药,到秦汉时茶叶种植的大规模普及,后来又受到文人士大夫阶层的推动,茶文化与唐诗宋词相融合,于两宋时期达到顶峰。

宋代士人别具一格的茶俗、茶诗风尚,及其中包含的“淡泊宁静”的生活态度和人生观念,均对后世产生了深远的影响。

一、“茶”文化的起源:从神农尝百草,到宋代士人的“斗茶”风尚

在上古神话传说中,华夏祖先神农氏立志尝遍世间百草,为世人消灾祛病。他曾在一日之内服下七十二种毒草,饮茶之后则毒性尽除。

可见早在几千年前,上古时期的人们就已经发现了茶叶的药用价值。秦汉时期,随着大一统王朝的建立,茶叶逐渐从东南边疆传入中原,成为一种深受百姓喜爱的时尚饮品。

两晋时期,世族朝堂奢侈风气弥漫,以清廉俭朴自居的有识之士,为了与官场上的不正之风划清界限,对具有提神醒脑功效的茶推崇备至,饮茶礼仪与品茶风尚开始逐渐向文学艺术领域拓展。

进入唐朝,得益于气候变暖,茶树的种植面积大面积增加,茶叶价格越发亲民,从王公贵族到平民百姓,掀起一股“全民饮茶”的风潮,古代茶文化的发展开始迈向全盛。

唐朝“茶圣”陆羽有《茶经》三卷传世,将中华茶道首度做出系统化的阐释。著名诗僧皎然作《饮茶歌》一首,提出品茶可以“礼仁敬意”“雅志行道”,更是将茶的功能拔高到道德教化的崇高境界。

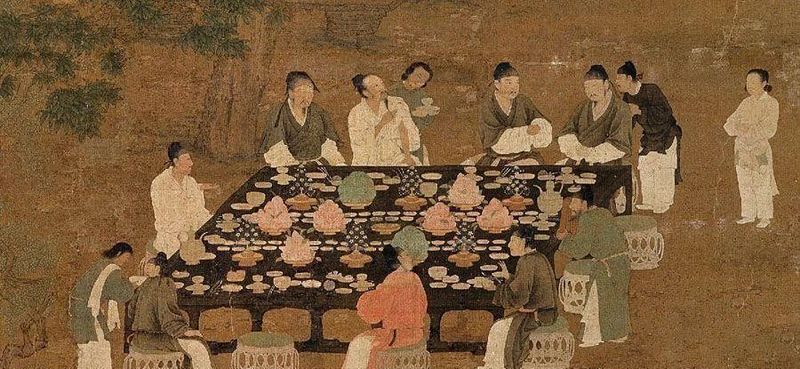

两宋社会海晏河清、民殷国富,科学技术获得了突飞猛进的发展,民间的制茶工艺也不断精进。伴随着统治者的大力提倡,我国的茶文化迎来了登峰造极的鼎盛期,五花八门的名贵茶叶不下二百余种,成为普罗大众日常生活中的不可或缺之物。

名相王安石甚至把茶的重要性等同于柴米油盐,感叹道“不可一日无”。

在品茶技艺上,宋代文人承继前朝范式,基于传统的点茶、分茶基础之上,发展出别具一格的“煎茶法”,为文人墨客聚会娱乐之时平添雅趣。

“点茶”又称“斗茶”,分为碾茶、罗茶、候汤、点茶四个步骤。碾茶就是将茶饼碾成粉末,有利于保持茶叶原有的颜色,泡出来的茶也会芬芳四溢;罗茶是指将茶叶粉末进一步筛细,使其“入汤轻泛”“粥面光凝”。

候汤就是泡茶之前先将水烧开,对水质和火候颇有一番讲究;最后的点茶凝聚“斗茶”之精髓,先将少量沸水加入茶粉调成膏状,然后用专门的茶具反复击拂,最终以汤花色泽鲜白、茶面细碎均匀、保持时间长者为胜。

二、“茶诗”精神的思想内核:安贫乐道(儒)、乐天知命(道)、至静无求(佛)

中国古代的茶文化之所以在两宋时期达到极盛,与当时文人对于生活、社会和文化心理状态的变化密不可分。

与唐人的“全民饮茶”之风相比,宋人在品茗时多了一份闲适和恬淡,体现出他们敬畏生命、从容不迫的豁达。

日本著名汉学家吉川幸次郎曾做出一份精辟的总结,认为自汉魏六朝以后,中国诗词歌赋的总体基调开始向悲情发展,文人们逐渐意识到,人生如枯木落叶一般终将凋零,走向死亡的过程令人扼腕叹息,却又无可奈何。

然而,在浩如烟海的宋朝诗句中,这种悲观的氛围却极少见到,特别是围绕饮茶品茶所著的茶诗,更体现出宋代士人一种顺其自然、乐观向上的人生态度。

如果把唐诗比作一杯豪迈恣意的烈酒,那么宋词就是一盏沁人心脾的淡茶,虽然不像前者那般令人兴奋,却能给人的心灵带来长时间的喜悦。

纵观两宋几千余首茶诗,大都折射出宋人宁静快乐的人生观念,根据哲学来源的不同,又可细分为三种殊途同归的思想境界:一是儒学中的“箪食壶浆”“安贫乐道”,二是道家的“齐物无我”“乐天知命”,三则是佛家理论阐述的“至静无求”“达观不羁”。

(一)儒家:箪食壶浆、安贫乐道

先秦儒家思想先驱孔子,曾经盛赞弟子颜回甘于清贫的精神,说他人住陋巷、衣食朴素,换了常人早就苦不堪言了,可颜回却能够苦中作乐,逍遥快活。

孔子认为,这是一种极高的人生境界,至于尘世俗人蝇营狗苟的不义之财,于他而言不过浮云而已。

对于这种“安贫乐道”的儒家人生观,汉唐两朝的文人士子少有拥趸,唐宋八大家之一的韩愈甚至毫不掩饰自己鄙夷的态度,认为这不过是一些哲学家吃饱了没事干,提出的自诩清高之谈。

然而到了两宋时期,尤其在读书人当中,这种哲学思想的价值和意义获得了空前地重视,认为这是一句振聋发聩的至理名言。

朱熹、欧阳修、苏东坡等人曾先后撰文,表达对孔夫子“安贫乐道”精神的向往,同时针锋相对地抨击前辈韩愈的观点以偏概全、不足称道。

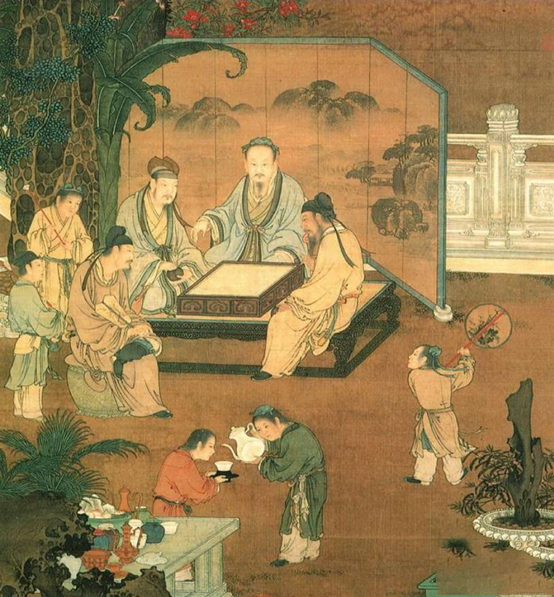

宋代文人平生七件雅事,分别是“琴棋书画诗酒茶”,其中最能体现儒家“安贫乐道”思想的就是最后一项闲居品茗。

宋代官场根据治国方略的不同,往往私下里结党结派,党同伐异明争暗斗之事每天都在上演。

文士们通过科举考试入朝为官后,往往还要经受党派争斗和宦海浮沉的一番考验。每逢失意不顺之时,他们大都选择归隐乡里,以隐居品茗为乐,凸显了一种世外高人超脱俗尘的非凡境界。

世人都道苏东坡爱酒,殊不知其嗜茶之甚竟比爱酒更高一筹,尤其在人生下半程仕途失意之后,不论贬谪何地,每日都与香茗笔墨为伴,为后世留下数百篇经典茶诗。

旅居黄州期间,他还对当地的名茶细加考究,认为南中一带盛产的贡茶虽然远近闻名、价格不菲,但细细品来,滋味竟不如自己早年所种的山茶甘美。

在《试院煎茶》一诗中,苏东坡更将自己醉心世外、无意功名的崇高志向表露无遗,何须日著文章五千卷,但愿常及睡足日高时。

虽然深居山野,随身无名茶玉器,但即便用简陋的茶器品饮,同样会感到常人难以体会的满足。可见,宋代文人雅士品的并不仅仅是茶本身,更是一种安贫乐道、超凡脱俗的心境。

(二)道家:齐物无我、乐天知命

先秦时期异军突起的道家思想,歌颂超世逍遥、乐天知命的人生观念,对后世历朝文人士子影响颇深。

如魏晋风骨的代表人物“竹林七贤”,“中国第一位田园诗人”陶渊明,唐朝豪放派诗人代表李白、王绩等,无不通过狂醉豪饮、纵欲享乐等看似荒诞的生活方式,体现愤世嫉俗的内心世界,渴望借酒消愁、借茶忘忧的生命解脱。

中唐开始,乐天知命的现世主义在文人士大夫当中盛行一时,闲适派诗人白居易在著名的《与元九书》中,将自己的平生志向凝练地概括为八字箴言——“志在兼济,行在独善”,成为无数后世子孙的座右铭。

白居易所向往的闲适,并不是颜回“箪食壶浆”的苦行僧生活,也非李白的狂浪不羁,而是一种衣食无忧的快足生活。

聊寄傲于琴书,品香茗于江湖,或吟诗一章,或饮茶一壶,心如止水了无一物,这便是白居易在《琴茶》一诗中袒露的闲适心境,展现了其适性快意的心理特点。

随着两宋文人制度改革的深化,士子阶级的“文官化”进程越发成熟,以陶渊明的田园诗、白居易的闲适诗为代表的茶诗,受到宋人普遍的推崇和效仿。

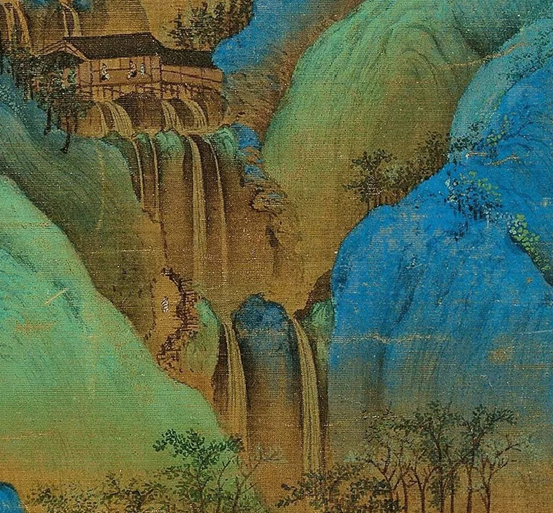

贬谪闲居是宋代文士的常态,每逢仕途不顺、官场失意,道家主张的“乐天知命”给了文人士大夫一个适时的“精神慰藉”,而抱膝品茶的诗意生活,则是通往世外桃源最好的渠道。

当年欧阳修贬谪滁州、颍州期间,醉心山野林泉、闲居品茗。

即便后来重返官场,高官厚禄,这份生活情调也不曾失去。晚年欧阳修作诗《次韵再作》,感叹世态炎凉人情淡薄,老之将至惟喜饮茶。

(三)佛家:至静无求、达观不羁

除了儒家的“安贫乐道”、道家的“乐天知命”以外,佛家禅宗思想中的“至静无求、达观不羁”同样是宋代士子茶诗精神不可或缺的精神内核。

佛教高僧禅宗六祖惠能有揭语传世:“心是菩提树,身为明镜台。

明镜本清净,何处惹尘埃”,高度概括了佛家思想中无欲无求的至静境界,与向往淡泊宁静的茶诗精神极为相近。

不少文人墨客闲暇之余常常登山访寺,与得道禅僧交往甚密,彼此相约品茗参禅悟道,体会内心与世隔绝的澄明愉悦。

如南宋爱国诗人王洋,晚年曾长期定居信州,就经常到宝刹古庵中寻访僧侣、饮茶论道,并将禅僧烹茶待客的过程记录在《尝新茶》等诗作当中,“人间富贵有纯真,静中此味真殊绝”,将品茶后内心的淡泊宁静描摹得淋漓极致。

南宋末年,社会动荡政权不稳,骚人墨客纷纷躲避乱世遁入山林之中,掀起一股参禅悟道的风潮。

他们将前人苏轼、黄庭坚等人的茶诗奉为经典,认为其中包含着抛开世累、自在快乐的禅宗妙理和人生智慧。

酌泉试茶、品茗悟道,尽显宋朝士子独具一格的闲情逸趣,将中国传统的“茶”文化拔高到“禅茶一味”的别样境界。

结语:宋代文人士子品茶时的心态,因人生遭际的差异各有不同,最终却又殊途同归,不论出自儒家的“安贫乐道”、道家的“乐天知命”,还是佛家的“至静无求”,都能在品茗过程中,静静体悟人生的闲适和快乐。

唐宋两代清茶的盛行,与文人士大夫阶层宁静淡泊的崇高志趣高度契合,也是传统“茶”文化高速发展的重要因素。

宋人为何如此好茶?

中国的茶文化有着悠久的历史,自神农尝百草、张骞游历西域、唐代陆羽写《茶经》等,茶文化经历了漫长的岁月,已经成为中国传统文化中不可缺少的一环。宋朝人甚是爱茶,当时的饮茶风气很盛,他们注重品茶的技艺和茶道的精神。通过《梦梁录》我们可以看出,宋朝的茶文化极为兴盛,不管是朝廷官员,甚至是平民百姓,都对茶事极为关注,形成了属于他们自己的茶道精神。今日,让我们一同去感受宋朝的茶道精神,感受当时的饮茶艺术。

宋人好茶

宋朝因为茶而延伸出的茶文学

宋代是我国古代文艺发展最鼎盛的时代,在那个时代,社会经济、文化都得到了前所未有的繁荣。在文化方面,也呈现出了史无前例的繁荣景象,文人士大夫阶层对茶事活动有着非常高的参与度,而且还发展出了独具特色的品茶艺术,一些文人更是将饮茶艺术提升到了一种艺术的境界。茶被视为一种有着高风亮节品质的饮料,茶文化也还蕴含着丰富的人文意蕴,茶人也常常以茶来比喻自己,或是以茶来表达自己的意志。

以茶会友

随着茶文化的发展,许多与之相关的文学作品也随之产生,《梦梁录》、《武林旧事》、《东京梦华录》等就是比较具有代表性的作品。这些作品不仅反映了宋代茶人的生活细节,还描写了宋朝茶事的盛况。

“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”。宋朝人的文雅更是体现在了诗句里。这种恬然的生活,令人向往。雨过茶尖漏清香,清寂、平淡、带有情谊。静谧安详满足,在生活中的每个细节。

茶贸易

宋代茶文化的出国之路

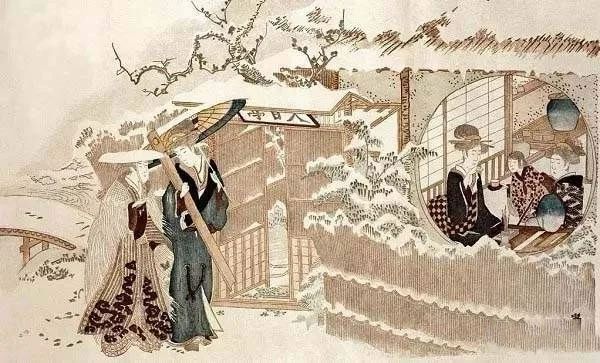

宋朝时,茶叶不仅在中国很受欢迎,还很迅速的传播到了日本和东南亚。随着世界经济的发展,各国之间的交往越来越多,茶文化也越来越广泛地流传于世界各地。

日本人饮茶

中国在宋朝时期的茶叶生产和制作,已经达到了相当高的水平,随着茶叶生产的不断发展,茶文化也逐渐走向了世界。此时的日本,因与唐朝时间与中国来往频繁,文化和生活交融较多,于是日本人也有了饮茶的习俗。久而久之,他们自己也衍生出一种饮食方式,形成了一种特殊的茶文化。这个传统也被世界各地的人们所认同和效仿,并逐渐成为世界茶文化的中心。

宋人饮茶风气盛行

论宋朝的饮茶风气在皇室之中有多受重视!宋徽宗曾亲自为茶事亲作《大观茶论》。时至今日,宋徽宗的《大观茶论》在中国乃至世界茶文化的发展史上都具有深远 的影响,被认为是中国古代茶书的代表作。其所作的《大观茶论》一文,将当时社会上的饮茶之风盛行情况作了详尽的介绍和评价。

其中写道,宋人对茶的品质有较高的要求,对泡茶之水、用茶之器、烹茶之法有着严格的规定。在文人士大夫之中,品茶是一种很高雅的生活方式,从宋人饮茶中,可以看出当时人们对于人生、社会、自然、艺术等多方面看法。

![$post['group']['name']](https://www.chaxueshe.net/storage/images/systems/202305/VqDp1KABj2MK4VMYblFT5RU0-config.png) 圈子

圈子